Der Verstellpropeller und seine Entwicklung

Text und Bilder Stefano Butti

Bereits mit der Erfindung der Schiffsschraube versuchten erste Pioniere verstellbare Propellerblätter zu entwickeln. Doch erst 1934 gelang dies mit dem Motorschiff Etzel auf dem Zürichsee endgültig.

Vom Schaufelrad zum Schraubenantrieb

Bereits mit den ersten Versuchen die Dampfkraft auch für die Schifffahrt nutzbar zu machen, erprobten ab 1750 findige Tüftler die Wirkungsweise der archimedischen Spirale als Schiffsantrieb. Allgemein gilt der böhmische Forstbeamte und Erfinder Josef Ressel als Urheber des Schiffspropellers. 1827 liess er seine „Schraube ohne Ende zur Fortbewegung der Schiffe“ patentieren und auf dem österreichischen Schiff Civetta vor Triest erproben. Auch in der Schweiz wurde an der Entwicklung der Schiffsschraube getüftelt. In Rapperswil entstand in der Werkstätte des Johann Jakob Lämmlin der erste Schraubendampfer der Schweiz. Das Schiff namens Delphin soll aber die Geschwindigkeit eines geübten Fussgängers nie übertroffen haben. Es wurde deshalb auf Schaufelradantrieb umgebaut und auf den Walensee gebracht, wo es später in einer Sturmnacht versank, 13 Menschen in den Tod riss und dadurch traurige Berühmtheit erlangte.

Die Weiterentwicklung des Schiffspropellers

Spätestens um 1850 wurde auch mit Schiffspropellern experimentiert, bei denen die Propellerflügel demontiert, weggeklappt, oder gleich die komplette Schiffsschraube bei Nichtgebrauch strömungsgünstig platziert werden konnte. Der Ingenieur John Bourne publizierte bereits 1852 in London eine Abhandlung über Schiffspropeller mit verschiedenen Beispielen von regulierbaren Schubkonstruktionen. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurden schliesslich bereits erste eigentliche Verstellpropeller gebaut. Eine weitverbreitete englische Entwicklung war die Bevisschraube. Sie konnte die Flügel bereits durch eine Drehstange in der Schraubenwelle bewegen und wurde auf kleineren englischen Marineschiffen verwendet. Für grosse Schiffe konnte dieses System aber nicht angewendet werden. Unsere heutigen, hydraulisch verstellbaren Wendepropeller gehen auf die Entwicklungen im Wasserturbinenbau zurück.

Der Wasserturbinenbau in der Schweiz

Die ersten modernen Spiral-Wasserturbinen wurden vom amerikanischen Ingenieur James B. Francis entwickelt der bereits 1849 seine Turbine in den USA zum Patent anmeldete. Als Weiterentwicklung der Francis-Schachtturbine im Bereich einer axial angeströmten Niederdruck-Wasserturbine wurde vom österreichischen Ingenieur Viktor Kaplan im Jahre 1913 ein neuer Turbinentyp entwickelt. Bereits vom Aussehen her erinnert diese Turbine an einen Schiffspropeller. Bereits 1923 wurde durch die Firma Voith eine Kaplan-Turbine mit über 1000 Kilowatt Leistung gebaut und von der Firma Kamewa in Schweden drei Jahre später ein Kaplan-Laufrad für 5000 KW. In der Schweiz entwickelte sich die 1805 ursprünglich als Spinnerei gegründete Firma Escher Wyss & Cie. zum führenden Unternehmen für den Wasserturbinenbau. Ab 1860 wurde die Spinnerei geschlossen und das Unternehmen war nun ausschliesslich im Turbinen-, Maschinen- und Schiffbau tätig. Um die Jahrhundertwende des letzten Jahrhunderts war Escher Wyss das weltweit führende Unternehmen im Hydraulikbereich und machte sich insbesondere in den Sparten Dampf- und Wasserkraft einen Namen.

Aerodynamiker Jakob Ackeret

Treibende Kraft und somit der massgebliche Entwickler des hydraulischen Verstellpropellers oder Wendepropellers wie er diesen selber nannte, war der Aero- und Hydrodynamiker Jakob Ackeret. Er wurde 1898 in Zürich als Sohn eines Schlossermeisters geboren und studierte später an der ETH Zürich Maschinenbau. Ackeret war an der Entwicklung des Schweizer Kampfjets P-16 beteiligt, der zwar nie gebaut, dafür aber als Learjet eines der erfolgreichsten Businessflugzeuge der Welt wurde und führte die Masseinheit Mach (nach dem österreichischen Physiker Ernst Mach benannt) für die Schallgeschwindigkeit ein. Am Institut für Aerodynamik an der ETH wurde durch ihn ein Strömungskanal sowie ein Überschall-Windkanal eingerichtet. Bei der Escher Wyss AG befasste er sich mit der Kavitation von Wasserturbinen sowie dem Bau von Dampf- und Gasturbinen.

MS Etzel und die Entwicklung des Verstellpropellers

Als Leiter des Labors für Hydraulik- und Strömungsmaschinen bei der Escher Wyss AG befasste sich Ackeret intensiv mit der Kaplan-Turbine und somit den verstellbaren Schaufeln dieser Niederdruckturbine für Wasserkraftwerke. „Sollte es einer sowohl Schiffe wie auch Turbinen bauenden Firma nicht möglich sein, die im Turbinenbau gewonnenen Erkenntnisse auf die Schiffsschraube zu übertragen?“, fragte sich Ackeret. Hinzu kam der Wunsch der Zürcher Dampfbootgesellschaft im Hinblick auf die Schweizerische Landesaustellung 1939 eine technische Innovation als Publikumsattraktion zu präsentieren, ganz im Zeitgeist der Zwischenkriegsjahre. Der Verwaltungsrat der ZDG prüfte bereits seit 1931 die Anschaffung eines neuen Bootes für die Querverbindung im oberen Seeteil und befasste sich unter anderem auch mit einem Schiff mit Voith-Schneider Antrieb. Dieser neu entwickelte Schiffsantrieb war nach Versuchen in Rotterdam 1931 auf dem Fahrgastschiff Kempten am Bodensee erstmals in Betrieb genommen worden. Die ZDG beauftragte schliesslich 1933 die Firma Escher Wyss mit dem Bau des neuen Schiffes. Die Tragfähigkeit des Schiffes sollte 200 Personen betragen, die Grösse dieser neuen Einheit war somit einer grossen Dampfschwalbe ebenbürtig. Das MS Etzel war abgesehen von seinem innovativen Antrieb auch das erste als Dieselmotorschiff konzipierte Fahrzeug für den Zürichsee, die anderen beiden Motorschiffe Uto und Wädenswil waren umgebaute Dampfer. Zudem wurde bei Escher Wyss zum ersten Mal eine Schiffsschale geschweisst statt genietet. Dies nachdem bereits die Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees 1931 mit dem MS Mythen und seiner elektrischen geschweissten Hülle in Fachkreisen grosses Aufsehen erregt hatte. Am 1. März 1934 wurde das neue Schiff Etzel von der Escher Wyss Schiffbauhalle zum Hafen Enge transportiert und vom Stapel gelassen, am 8. Juni nahm es seinen Dienst auf dem Zürichsee auf. Der erste Verstellpropeller funktionierte auf Anhieb einwandfrei. Anfängliche Bedenken, die Schiffsführer könnten eventuell Mühe mit der Bedienung oder den Besonderheiten dieses neuartigen Antriebsystems haben, erfüllten sich nicht. Professor Ackeret schrieb in seiner Analyse: „Die Steuerleute eignen sich in kurzer Zeit die Fähigkeit an, mit dem Boote mit Wendepropeller zu fahren.“

Funktionsweise des Wendepropellers

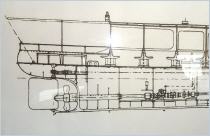

Vereinfacht beschrieben funktioniert der weltweit erste hydraulische Verstellpropeller für Schiffe wie folgt: Die vom Antriebsmotor direkt angetriebene Schraubenwelle wird im letzten Viertel durch die Propellersteueranlage unterbrochen bzw. endet hier im Achterschiff. Diese Propellersteueranlage besteht aus einer Hydraulikpumpe, die direkt über die Wellendrehung angetrieben wird, sowie einer Ventileinheit die der Schiffsführer direkt vom Steuerstand aus bedienen kann. Ab der Propellersteueranlage führen nun in der hohlen Schwanzwelle Kanäle für das Hydrauliköl zur Propellernabe. Der hintere Teil der Propellernabe ist als Zylinder ausgebildet. In diesem sitzt der Hydraulikkolben. Durch die Kanäle in der Schraubenwelle, die vor und hinter dem Kolben enden, kann nun das unter Druck stehende Hydrauliköl dazu verwendet werden, den Kolben vor oder zurück zu bewegen. Dieser Kolben bewegt nun über eine Kolbenstange einen Stern. An diesem sind als Hebel ausgebildete Laschen angebracht die nun die einzelnen Propellerblätter wechselseitig anwinkeln können. Da eine stufenlose Schubverstellung sowohl auf Voraus als auch auf Zurück gewünscht wird, muss der Hydraulikkolben in jeder Stellung gehalten werden können. Dies besorgt die Propellersteueranlage, die den Öldruck je nach Schubvorgabe des Schiffsführers beidseitig auf den Hydraulikkolben verteilt und diesen somit in der gewünschten Stellung hält. In späteren Entwicklungsschritten wurde der Hydraulikkolben in die Propellersteueranlage integriert und die Kolbenstange durch die ganze Länge der Schwanzwelle nach Aussenbords zum Propeller geführt. Dadurch wurde die Bauweise kompakter und die Propellernabe kleiner und somit strömungsgünstiger.

Vor- und Nachteile des Systems

Sobald die Schiffsmaschine gestartet wird, dreht sich auch die auf Nullschub gestellte Schiffsschraube. Das Wendegetriebe entfällt somit und bei grossen Maschinen, bei denen die Konstruktion eines Wendegetriebes Leistungsbedingt nicht mehr möglich ist, entfällt das Umsteuern des Antriebsmotors. Der Antrieb kann somit bei Marschdrehzahl des Schiffsmotors stufenlos von Voraus auf Zurück umgestellt werden, das Schiff also schnell, langsam, vorwärts und rückwärts fahren. Damit ist eine erhebliche Zeitersparnis verbunden, der Bremsweg wird also verkürzt. Zudem ist das System vorteilhaft für unterschiedliche Belastungen, beispielsweise für kleinere Containerschiffe die einmal leer und einmal beladen fahren. In Fliessgewässern wird beim stehenden Schiff der Propeller durch das vorbeiströmende Wasser nicht bewegt, da die variable Steigung auf Null gestellt werden kann. Somit entstehen keine mechanischen Belastungen an der stehenden Antriebsanlage. Der augenscheinlichste Nachteil des Verstellpropellers ist seine aufwändige mechanische Bauweise. Der Mechanismus erfordert einen gewissen Wartungsaufwand und beispielsweise Propellerschäden infolge Grundberührungen oder ähnliches ziehen einen hohen Reparaturaufwand nach sich. Die energetische Effizienz des Vortriebes ist zwar über weite Teile seines Leistungsbereiches gut, jedoch trotzdem nicht ganz so optimal wie bei einem Festpropeller der in seinem Nenndrehmoment arbeitet. Schiffe die über lange Strecken mit konstanter Geschwindigkeit fahren und eher selten Manöver ausführen müssen, werden deshalb normalerweise mit Festpropellern ausgerüstet. Die grössten Verstellpropeller für Schiffe werden heute von der Firma Schottel in Leistungsstufen bis 30‘000 KW und 8 Meter Propellerdurchmesser hergestellt. Auch im Flugzeugbau ist der Verstellpropeller, welcher zeitgleich mit dem Wendepropeller für Schiffe entwickelt wurde, heute der absolute Standard bei Propellerflugzeugen.

Verstellpropeller für die Zürichseeflotte

Mit dem Motorschiff Etzel und den später dazugekommenen Schiffen der Landesausstellung 1939 begann für die Schifffahrt auf dem Zürichsee eine neue Ära. Sämtliche Schiffsneubauten der Schifffahrtsgesellschaft (ZSG) bis in die Siebziger-Jahre hinein wurden mit Verstellpropellern ausgerüstet. Die Schiffe Linth, Glärnisch, Säntis, Limmat, Bachtel, Helvetia und Wädenswil erhielten Anlagen von Escher Wyss, das kleine MS Stäfa wurde 1944 von der Firma Sulzer kostenlos mit dem ersten und einzigen Sulzer-Verstellpropeller bestückt. Mit dem Verstellpropeller zog auch eine sehr effiziente Betriebskultur in die ZSG ein. Durch die guten Manöver- und Bremseigenschaften konnten viele Landestellen bedient und trotzdem in einem absehbaren Zeitraum zur Endstation in Rapperswil gelangt werden. Als um die Jahrtausendwende die langsamlaufenden, durch ihren langen Hub äusserst drehmomentstarken Schiffsdieselmotoren nach und nach durch moderne Schnellläufermotoren ersetzt wurden, passten die neuen Aggregate nicht mehr optimal zum Verstellpropeller-Antrieb.

Die Zukunft gehört dem Festpropeller

Bereits mit dem Startvorgang eines schnelllaufenden Motors beginnen die Unterschiede. Da dieser beim modernen Motor mit einem elektrischen Anlasser erfolgt anstatt mit Druckluft, wird hier bereits eine Kupplung nötig um den Antriebsstrang von der Maschine abzukuppeln. Einem elektrischen Anlasser ist es (zumindest bei grösseren Schiffen) nicht möglich zusammen mit dem Motor auch noch die tonnenschwere Propellerwelle inklusive Propellersteueranlage zu drehen. Im Fahrbetrieb wird zudem ein Untersetzungsgetriebe nötig, da die hohe Umdrehungszahl des neuen Dieselmotors nicht mehr mit der langsamen Umdrehungszahl der Schraubenwelle in Einklang zu bringen ist. Zudem fehlt einem heutigen stationären Typenbau-Dieselmotor das hohe Drehmoment eines herkömmlichen Schiffsdiesels in Kreuzkopf-Bauweise. Bereits mit den Neumotorisierungen der vergangenen Jahre wurden bei Verstellpropeller-Schiffen deshalb in gewisser Weise Kompromisse eingegangen. Die logische Konsequenz ist nun der Austausch des gesamten Antriebsstranges. Hinzu kommt, dass die Anlagen wartungsintensiver und damit teurer sind als herkömmliche Festpropeller-Anlagen. Schlussendlich werden auch Firmen die sich mit dieser Technik noch gut auskennen immer rarer und die Betriebsvorschriften für die Schifffahrt strenger. Auf dem Zürichsee sind deshalb die Einheiten Helvetia und Limmat bereits auf Festpropeller umgerüstet worden, bei den Schiffen Wädenswil und Linth ist die Umrüstung beschlossen und wird in den nächsten Winterperioden umgesetzt. In Zukunft werden also alle grossen Zürichsee-Motorschiffe von festen Propellern angetrieben werden. Der Verstellpropeller-Antrieb ist also auf seiner einstigen Hochburg, dem Zürichsee, da wo diese innovative Technik einst ihre Weltpremiere feierte, langsam aber sicher dem Untergang geweiht. Der kleine Oldtimer Bachtel sowie die mittlere Einheit Säntis werden bei der ZSG zukünftig also die einzigen Vertreter dieser Escher Wyss Antriebstechnik sein, bevor auch diese Schiffe oder zumindest ihre Antriebsanlagen mittel- bis langfristig ersetzt werden dürften.

Erster Verstellpropeller nachhaltig gesichert

Hingegen ist mit dem MS Etzel, welches heute von der Genossenschaft MS Etzel erfolgreich betrieben wird, der weltweit erste hydraulische Verstellpropeller noch immer in regelmässigem Einsatz. Die „Versuchsanlage“ Etzel funktioniert nach wie vor tadellos. Seit der Etzel-Generalversammlung 2012 ist die Genossenschaft MS Etzel auch professionell organisiert und strukturiert. Damals wurden die Gesellschaftsstatuten angepasst und der Erhalt der historischen Technischen Anlagen des MS Etzel sowie die nachhaltige Finanzierung derselben thematisiert und statutarisch verankert. Damit dürfte immerhin der weltweit erste hydraulische Kaplan-Wendepropeller der Schifffahrtsgeschichte definitiv und nachhaltig auf seinem Heimatgewässer gesichert sein.

Quellenangaben:

Geschichte der Schifffahrt, J. Brennecke

Artikel Tec21 7/2008, L. Haller

Diverse Unterlagen des Autors, MS Etzel und ZSG

07.04.16 S.B.

Willkommen